概要

| 名称 | 山号 | 萬徳山 | |

| 院号 | 梅林寺 | ||

| 寺号 | 明王院 | ||

| 通称 | 赤不動 | ||

| 本尊 | 感得不動明王 | ||

| 開基 | 志田先生・源義廣 1178(治承2)年 | ||

| 宗旨 | 真言宗豊山派 | ||

| 本山 | 総本山 長谷寺(奈良県桜井市初瀬) | ||

| 文化財 | 如意輪観世音菩薩坐像 (東京都指定有形文化財) 古文書二点、算額、板碑三基 (足立区登録有形文化財) |

|

|

| 霊場 | 荒綾八十八ヶ所霊場 35番 荒川辺八十八ヶ所霊場 43番 |

||

| 住職 | 松崎隆一(46世) | ||

| 名誉住職 | 松崎芳隆(45世) | ||

| 所在地 | 〒123-0851 東京都足立区梅田4-15-30 | ||

| その他 | 足立区保存樹林 あだちスタンプラリー ポイント箇所 |

||

宗旨について

明王院の宗旨は真言宗豊山派です。この宗旨の成り立ちと教えのあらましを紹介します。平安時代の初期に真言宗を開いた弘法大師空海は、仏教の修行に明け暮れていた青年時代に『大日経』というお経に出会いました。このお経には大日如来という仏様が説かれた<密教>のおしえが記されていたのですが、ここに自分の探し求めていた仏教の真髄があると感じとって熱心に研究に取り組んだ大師は、研究の過程で抱いた数々の疑問を解決するため、大陸に渡り内容に精通した師匠について直接教えを請うことを決意しました。31歳のとき当時唐と呼ばれた中国に渡って、その都長安で密教の第一人者、恵果和尚と運命的な出会いを果たしました。わずか半年ほどで恵果和尚より密教の奥義をことごとく授かった大師は、帰国後独力で教えを体系化し、真言宗を開いたのです。

弘法大師によれば、この宇宙の森羅万象の根源として大日如来という根本の仏様が実在するといいます。大日如来こそはあらゆる神仏のおおもとであり、観音様、お不動様、お地蔵様、その他個々の神仏は、大日如来が状況に応じてそのはたらきを具現化するために変身した姿なのです。大日如来のはたらきは、われわれ普通の人間と同じく、身体と言葉と精神の三つの活動(三業)から成るのですが、広大無辺の宇宙のいたるところにいきわたって計り知れないことから、三つの秘密、三密といいます。われわれ誰もが等しく仏の資質をそなえていると確信し、仏の三密にわれわれ自身の三業を合致させる修行を実践することで、この今生きている身体のままで仏の境地を体験することができるといいます。これが「即身成仏」といって真言宗のおしえの核心であり、修行の最終目標です。仏の三密に合致させる修行の方法は「三密行」と呼ばれ、仏の身体活動を象徴する印を結び(手や指を曲げ伸ばしたり組合せたりするしぐさをすることで仏の動作を表す)、仏の言語活動を象徴する真言(仏の真実を凝縮した言葉、仏の徳や誓いを梵語で示す)を唱え、仏の精神活動を象徴する観想(仏の神聖なイメージを心に思い浮かべること)を行います。そして、仏たることを自覚したひとびとが集まっておのおのの個性や役割を尊重しあい助けあって共生する世界~密厳浄土~を実現すること、これが真言宗のおしえの究極の理想であります。

平安時代中期には興教大師・覚鑁(かくばん)上人が現われ、弘法大師の思想をより徹底させるために大きな業績を残し中興の祖と崇められました。やがて江戸期以降、大和の豊山・長谷寺が覚鑁上人の教えを受け継ぐ流れの一大拠点となり、長谷寺を総本山として全国に約三千箇寺を有する豊山派を形成しています。

沿革

開基の志田先生・源義広が祈願所として

創建して以来、800年あまりの歴史があります。

| 西暦 | 年号 | 出来事 |  朱印状(慶安元年) |

|---|---|---|---|

| 1178 | 治承2 | 志田三郎先生源義廣、榎戸(現在地より南方、荒川寄り)に祈願所を草創する | |

| 義廣三世の左馬之助義純、当所に蟄居する 以後、その子孫が代々居住する |

|||

| 義廣五世常陸介久廣、天満宮を勧請する

久廣、この頃より性を梅田氏と名乗る また、寺の山号を萬徳山、寺号を梅林寺と称するようになる |

縁起類三巻 |

||

| 1342 | 正応3 | 同年4月銘の板碑一基がつくられる | |

| 1342 | 暦応5 | 同年6月銘の板碑一基がつくられる | |

| 1369 | 応安2 | 如意輪観世音菩薩坐像(都文化財)造仏 (12月17日) |

「梅田村明王院御膳場之圖」(筑波大学附属図書館蔵) |

| 1442 | 嘉吉2 | 10月2日銘の板碑一基がつくられる | |

| 永正年間 | 義廣二十一世梅田久義、丹波に移住、

この頃より、当院の荒廃が著しくなる |

||

| 1521 | 永正18 | 如意輪観音を本尊とする堂宇が建立される |  御成先御膳所記録 |

| 慶長年間 | 久義の舎弟と称する頼専坊により、堂宇再建される | ||

| 中興、真智法印、当院を久義の旧跡(現在地)に移転する | |||

| 1638 | 寛永15 | 中興真智法印遷化 |  『日光道中分間延絵図』より |

| 1643 | 寛永20 | 江戸幕府三代将軍家光が鷹狩の際の御膳所となる

源家祈願所の由来により、寺領13石を賜る |

|

| 1648 | 慶安元 | 9月17日、幕府より、寺領13石の朱印状を賜る | |

| 1693 | 元禄6 | 快尊法印(伊予国和気郡出身)、『明王院縁起』を起草 |  『江戸名所図会』「梅田天神祠 不動堂 別当明王院」 |

| 1697 | 元禄10 | 快尊法印遷化 | |

| 1708 | 宝永5 | 『天満宮縁起』が起草される | |

| 1724 | 享保9 | 江戸幕府八代将軍吉宗が鷹狩の際の御膳所となる (「梅田村明王院御膳場之圖」『御成先御膳所記録』) |

境内図(明治10年『寺院明細』) |

| 1742 | 寛保2 | 京都・清閑寺※より、感得不動明王像を奉戴

※京都市東山区清閑寺町にある真言宗智山派の寺院 |

|

| 1743 | 寛保3 | 『感得不動明王来由記』が起草される | |

| 1743 | 寛保3 | 不動堂が建立される |  戦前の境内図 |

| 1764 | 明和元 | 8月に、当院にて、成田山出張開帳がおこなわれる | |

| 1765 | 明和2 | 本所回向院にて、感得不動明王の出開帳がなされる(『武江年表』) | |

| 1830 | 天保元 | 『武蔵風土記』に当院の紹介記事 |  旧不動堂正面(戦前) |

| 1836 | 天保七 | 『江戸名所図絵』に当院の紹介記事と図版 | |

| 1953 | 昭和28 | 回向堂が再建される | |

| 1973 | 昭和48 | 不動堂(本堂)が再建される、落慶式挙行 | |

| 1977 | 昭和52 | 鐘楼堂が建立される |  旧不動堂正面(戦後) |

| 1985 | 昭和60 | 手水舎が建立される | |

| 2006 | 平成19 | 回向堂が再建される、落慶式挙行 |

本尊 感得不動明王

当院のご本尊は、 「感得不動明王(かんとくふどうみょうおう)」という呼び名の不動尊です。不動堂(本堂)に安置されています。

この呼び名は、人々の願いごとをよく感得しその霊験があらたかであることにちなんでいます。弘法大師空海(こうぼうだいしくうかい)が42歳のとき厄除祈願のため造り、当初高野山に安置されましたが、その後、根来寺(ねごろじ)・大伝法院内の堂宇(どうう)にうつされました。天正年間の豊臣秀吉の根来寺焼き討ちの際には、性盛和尚(真言宗豊山派総本山・長谷寺第二世化主。真言宗豊山派派祖・専誉僧正の後継者となった高僧)の護持により京都・歌の中山・清閑寺に難を逃れました。そして、約150年の時をへだてた寛保2(1742)年、当時の当院住職・真雄師の願いを受けて、当院に奉戴されました。こうした経緯は、真雄師と友人関係にあった、清閑寺の義敞師の執筆になる『感得不動明王来由記』と題する巻物に具体的に記されています。

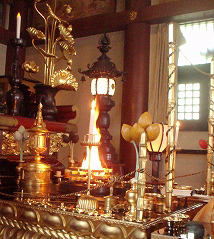

このお不動様は、通常は秘仏としてお祀りしていますが、1月、5月、9月の各28日には開扉し、ご宝前にて、護摩行が執り行われます。

不動三尊

回向堂の本尊として、不動三尊をお祀りしております。感得不動明王が立像であるのに対して、こちらの不動尊は座像です。中央の不動明王の脇には、向かって右に蓮華をもった「こんがら童子(どうじ)」、左に金剛棒をもった「せいたか童子(どうじ)」が控えています。

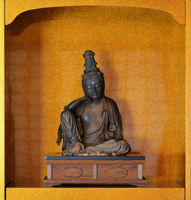

如意輪観世音菩薩坐像

如意輪観音(にょいりんかんのん)とは、観音菩薩の化身の一つです。手に持つ、如意宝珠や宝輪のはたらきにより、延命・財宝・福徳の利益などをもたらすといわれています。この尊像の胎内には、「願主直空/作者法眼院秀/応安二年大呂十七日」という造仏銘があります。年代作者のはっきりした室町時代の彫刻として貴重なものです。作者院秀について、詳しいプロフィールはわかっていませんが、13世紀から14世紀にかけて鎌倉を中心に活動した、院派と呼ばれる仏師の一人ではないかと推定されています。もともとは六つの手があったと思われますが、いまは二つの手を残すのみとなっていますが、たいへん気品のある尊像です。東京都の指定有形文化財となっています。